人大外国语学院MTI中心举办“机器翻译——生态系统、挑战和出路”主题讲座

日期: 2022-12-17

12月13日(周二)晚,中国人民大学外国语学院MTI系列讲座之“Machine Translation: Ecosystem, Challenges, and Solutions(机器翻译——生态系统、挑战和出路)”在线上举办。讲座由维也纳大学翻译研究中心的计算术语学和机器翻译教授Dragos Ciobanu主讲,MTI教育中心主任朱源教授担任主持,来自外国语学院MTI班的同学和部分教师,以及全国其他院校的学者和研究生参加了讲座。

Dragos Ciobanu教授专精于专业语言学者对机器翻译的应用、语音技术、计算机辅助翻译工具及其他语言相关技术。本次讲座中,Ciobanu教授介绍了机器翻译的现状和未来的挑战,讲解了神经机器翻译的工作原理、应用及其发展潜力。

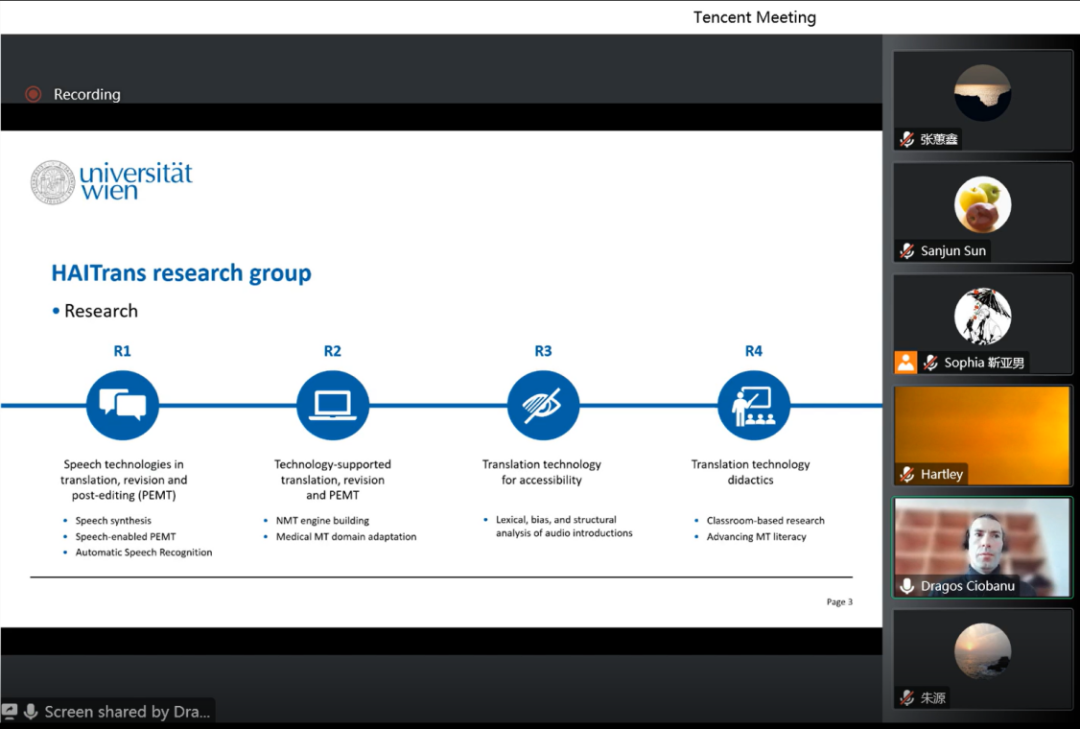

首先,Ciobanu教授介绍了自己研究团队的主要研究方向,包括翻译、审校、译后编辑中的语音技术,技术支撑下的翻译、审校和译后编辑,翻译技术的应用,以及翻译技术教学。

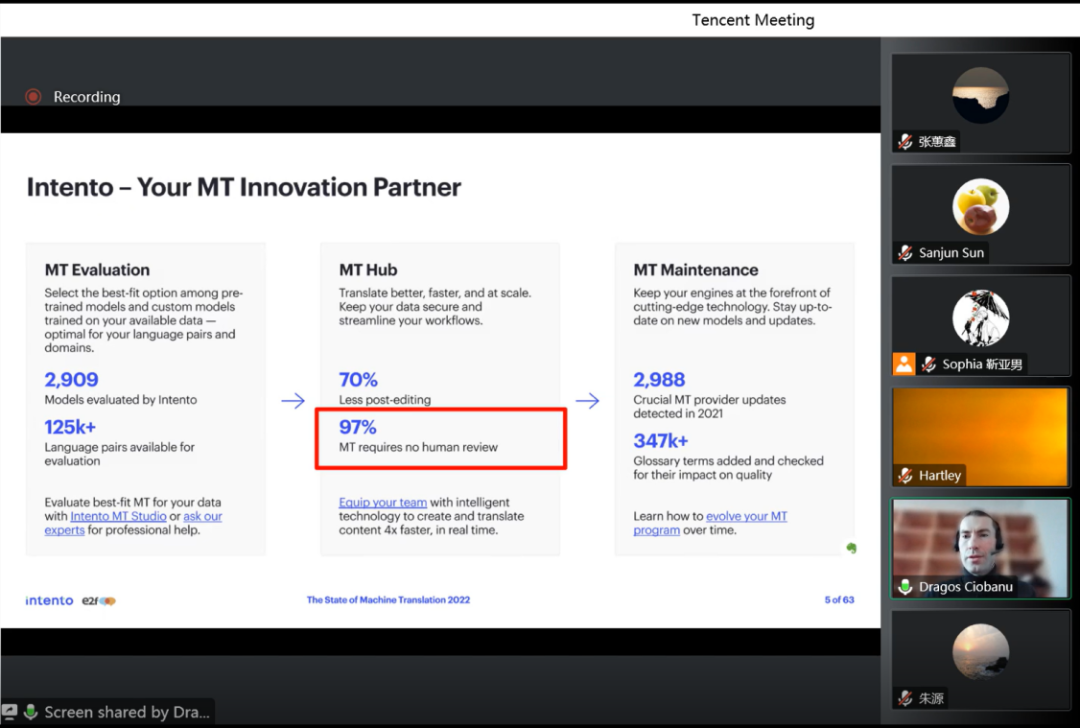

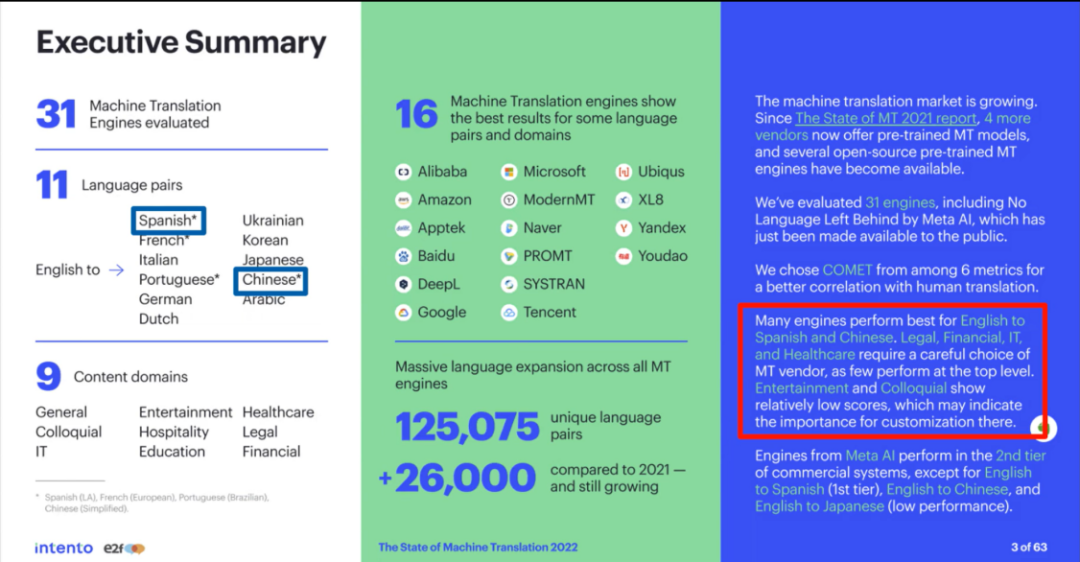

随后,Ciobanu教授通过一份评估报告介绍了机器翻译的进步和目前机器翻译行业概况,并提醒翻译专业学习者须不断精进并找到专长领域。教授还通过生动的实际案例分别介绍了目前机器翻译的局限,比如:首字母缩略语的机翻结果往往不尽人意;有时会出现关键信息缺省情况;近义词替换不能精确到位;标点符号与译入语规则不符;同一段落内形式不一致;人物姓名翻译错误等。神经机器翻译也面临着包含多语种混合文本翻译在内的一系列挑战。

Ciobanu教授强调了语义启动效应(Priming Effect)对译后编辑的限制性影响:机器翻译的推荐结果很容易先入为主,在译者脑海中挥之不去,限制其创造发挥。教授通过对比机翻产出、译后编辑和纯人工翻译结果向我们展示了译者主观能动性在翻译中的体现。译者往往能够在结构、断句等方面灵活变通,游刃有余。

Ciobanu教授比较了机辅翻译和机器翻译的过程原理,介绍了神经机器翻译中的向量和词句嵌入概念,通过图像和实例使大家对翻译过程有更深入理解。最后,来自我院以及北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学的老师和研究生提问。教授对提问进行了热情的回应。

通过本期讲座的学习,同学们对机器翻译的现状和挑战有了更深入的了解,认同在拥抱技术进步的同时,也应发挥译员的独特优势,人机合作。大家纷纷向Ciobanu教授的精彩分享和细致回答表示感谢。最后朱源教授再次感谢Ciobanu教授的学术分享,表示翻译技术是今后翻译实践的必由之路,挑战中孕育机遇,鼓励MTI同学不断探索,在拥抱技术的同时夯实自己的翻译本领。

撰稿:张蕙鑫

编辑:张雪瑶