大学英语教研室教师参加第七届“实践-反思的质性研究”学术研讨会

日期: 2019-11-07

2019年10月18-20日,大学英语教研室教师郝彩虹和张玉荣参加了在天津中德应用技术大学召开的第七届“实践-反思的质性研究”学术研讨会。此次会议主题是“回顾与展望:质性研究的新进展”,吸引了海内外60多所高校和中小学的360名学者、教师参加,共同探讨质性研究理论创新和场域拓展,以及研究本土化等问题。

研讨会期间,举行了8场主题报告、6个分论坛和11个工作坊,还组织了2场参观活动。北京大学教育质性研究中心名誉主任、博士生导师陈向明教授做了题为“回顾与反思--改革开放四十年我国教育质性研究的发展”的主旨报告。北京师范大学教育学部博士生导师郑新蓉教授、新加坡南洋理工大学博士生导师方燕萍、北京师范大学心理学部徐建平教授、台湾著名学者夏林清教授、韩国学者李秉俊教授、上海师范大学杨帆副教授分别从口述史、教师叙事、混合研究方法、质性研究者身份、质性研究中理论创建与创新等不同方面做了主题报告。

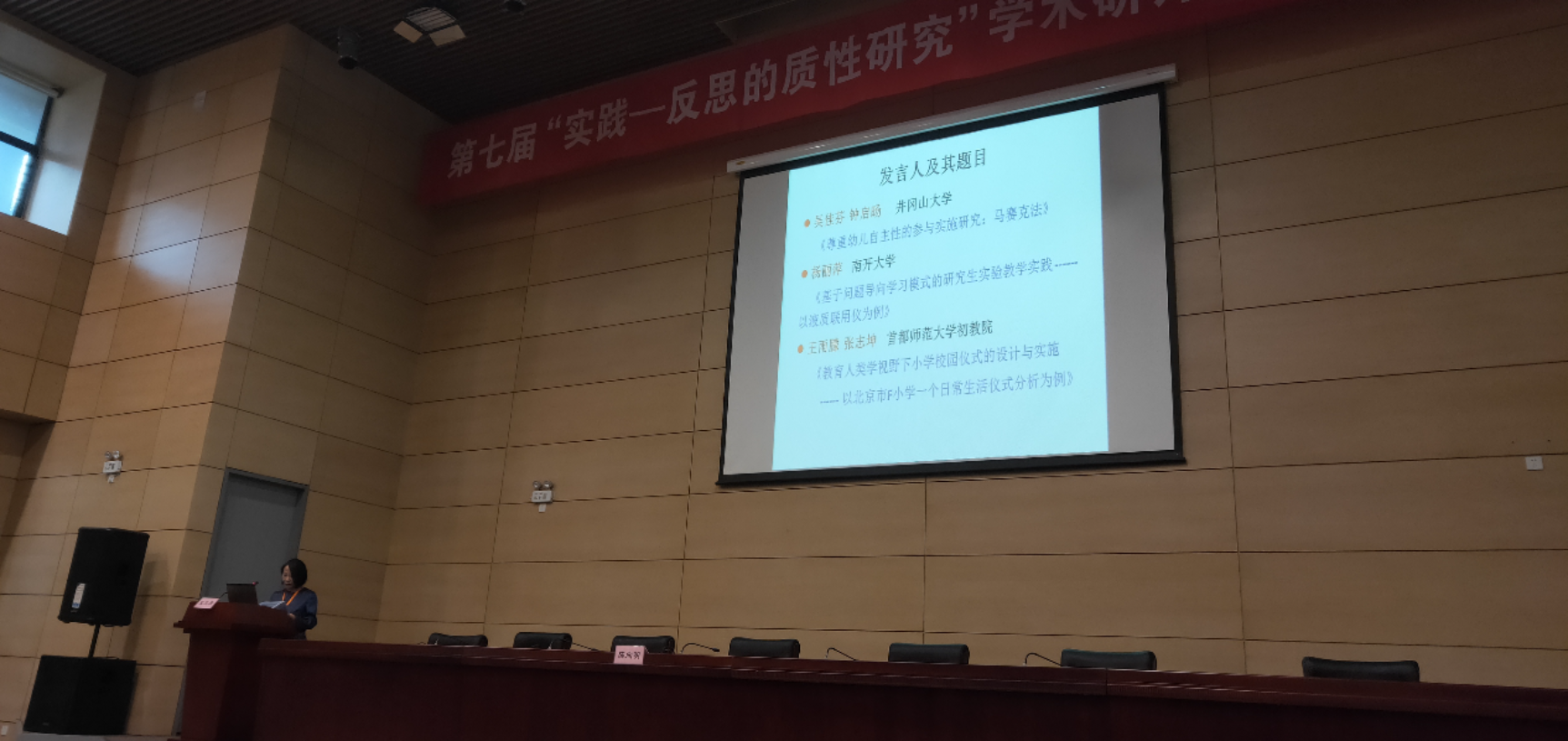

会议设置了“教师教育与教师发展”,“教育中的身份与关系”, “教育现象与政策”,“教学与设计”,“教育检测与评估”和“学校场域中的质性研究”6个分论坛。大学英语教研室教师张玉荣和郝彩虹分别主持了“教师教育与教师发展”和“教学与设计”两个分论坛,并作为代表在大会进行了汇报。

郝彩虹老师做“教学与设计”分论坛总结报告

此次会议组织了11个主题多样、内容丰富的工作坊,包括“质性研究资料分析”,“你在何处欲往何方去--探究方位处境的反映对话”,质性资料收集方法的叙事性访谈”,“质性研究中的选题”,“运用图像资料开展质性研究”,“叙事促进教师成长和反思”,“文本、话语与社会”,“质性研究工作者的自我研究”,“质性研究论文写作与发表”,“运用Nvivo学做扎根理论”,“扎根理论中的编码”十一个工作坊,让参会者通过“做中学”的方式提高了对质性研究方法的理解和运用。

北京大学陈向明教授在总结发言中讲到,质性研究改变了研究者,甚至改变了我们存在的方式。教育充满了美丽的风险,如果什么都事先精心规划好的话,那只是一种训练,而不是教育。教育需要创造无法预料的事件,引发我们心灵的震撼。做质性研究也是如此,需要拥抱模糊和不确定。当前,我们面对一系列无法解决的、循环发生的顽症,如何跳出系统,进行意义协商、视角再造、实践重构,这对我们是一个挑战,并没有一个最好的质性研究的模板,我们每一个人参与其中,都可以有所创造。通过创造性地开展研究,我们可以更好地理解社会,理解自我,理解人生的真谛。

撰稿人:张玉荣、郝彩虹

编辑:周静怡