中国人民大学举行“2017年《文学之路》”国际学术研讨会

日期: 2017-10-19

2017年10月13日、14日,主题为“文学、语言和媒介中的传记语体”(Lebensgeschichten in Literatur, Sprache und Medien)的2017年《文学之路》国际学术研讨会在中国人民大学举行,会议由《文学之路》编辑部、中国出版集团·人民文学出版社主办,中国人民大学外国语学院承办,北京德国文化中心·歌德学院(中国)赞助。近90名国内外高校的日耳曼学者参会,其中国外学者 10人,分别来自德国、奥地利、日本和韩国。

(开幕式会场)

10月13日上午,大会开幕式暨茨威格《玛丽·安托瓦内特传》中文版首发式在中国人民大学逸夫会堂第二报告厅举行。杜鹏副校长首先致词欢迎远道而来的日耳曼学者们。他在讲话中充分肯定中德语言文学文化研究刊物《文学之路》在国内外具有的重要影响,高兴地指出首届《文学之路》国际研讨会就是在人民大学举行的。杜鹏副校长还向与会者介绍了人大在“双一流”工程中的重要地位并强调了外语的重要性,对外国语学院在“双一流”建设中应起的作用给予了殷殷希望,也肯定了德语系近年来在学科建设和国内外学术交流方面做出的努力。《文学之路》的创始人和荣誉主编、北京大学教授、中国人民大学兼职教授张玉书先生在致辞中回顾了该杂志从2000年创建到发展至今走过的整整18个年头和举办过的数次国际学术研讨会,鼓励在场的人大德语系学生“用手中‘德语’这枚金钥匙打开德语文学的宝藏,为同胞发掘出其中埋没的珍宝”。《文学之路》主编之一、同济大学教授、教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任委员、德语组组长、同济大学中德国际日耳曼学研究中心主任、国际日耳曼学会名誉主席朱建华教授和人民文学出版社副总编肖丽媛女士也在开幕式上致辞。德国驻华大使馆文化参赞郝志强(Enrico Brandt)先生、歌德学院中国分院院长柯理博士(Clemens Treter)和德意志学术交流中心驻北京办事处主任哈娜罗尔·博斯曼博士(Hannelore Bossmann)均在他们的致辞中盛赞《文学之路》和《文学之路》国际学术研讨会在中德文化交流中所起的重要作用。来自德国图宾根大学的《文学之路》编委会成员卡琳·莫瑟·冯·费尔塞克博士(Karin Moser von

Filseck)代表德方主编和编委会成员讲话,她也是《文学之路》创刊初期的德方协调人。来自韩国首尔的《文学之路》学术委员会成员、德语和韩语文学翻译研究院院长埃德尔特路德·金(EdeltrudKim)教授代表韩国日耳曼学者致辞,来自日本东京的《文学之路》学术委员会成员、前日本日耳曼学者协会主席、日本上智大学教授木村直司(Naoji Kimura)先生作为日本日耳曼学者代表讲话。

(杜鹏副校长在开幕式上致欢迎词)

(《文学之路》创始人兼荣誉主编张玉书教授致辞)

(歌德学院中国分院院长柯理(Dr. Clemens Treter)博士致辞)

(德国驻华大使馆文化参赞郝志强(Enrico Brandt)先生致辞)

(德意志学术交流中心驻北京办事处主任哈娜罗尔·博斯曼(Dr.Hannelore

Bossmann)博士致辞)

开幕式上还举行了奥地利作家茨威格作品《断头王后——玛丽·安托瓦内特传》中译本的首发式。人民文学出版社副总编肖丽媛女士首先向与会者介绍了这部作品的译者、也是《文学之路》创始人的张玉书教授多年从事茨威格作品翻译的丰硕成果,随后与张玉书教授共同为《断头王后——玛丽·安托瓦内特传》中译本揭幕。茨威格是在中国最受欢迎、被翻译次数最多的德语作家,也是一位传记大师,他的《断头王后——玛丽·安托瓦内特传》中译文在此次主题为“文学、语言和媒介中的传记语体”的文学之路研讨会上首发具有重要意义,因为它可以为中国传记语体的研究者提供宝贵的研究素材。

(人民文学出版社副总编肖丽媛女士与张玉书教授共同为奥地利作家茨威格作品《断头王后——玛丽·安托瓦内特传》中译本揭幕,

张玉书教授是此书的译者)

开幕式在勃拉姆斯悠扬的小提琴协奏曲和婉约的琵琶曲中拉开序幕。小提琴演奏者为人大艺术学院小提琴专业大二学生李临风,外国语学院德语系研一学生王瑜琦琵琶独奏。开幕式由中国人民大学外国语学院教授、德语系主任、中国人民大学德国研究中心主任张意女士主持。出席开幕式的还有中国人民大学学生处处长、前外国语学院党委书记罗建晖先生、中国人民大学国际交流处副处长程鑫女士、中国人民大学外国语学院副院长刁克利教授和中国人民大学外国语学院副院长来炯副教授。北京及周边高校外语系或者德语系的负责人、教授以及其他学科的学者和文化界人士也参加了开幕式。

(研一王瑜琦同学在开幕式上进行精彩的琵琶曲独奏)

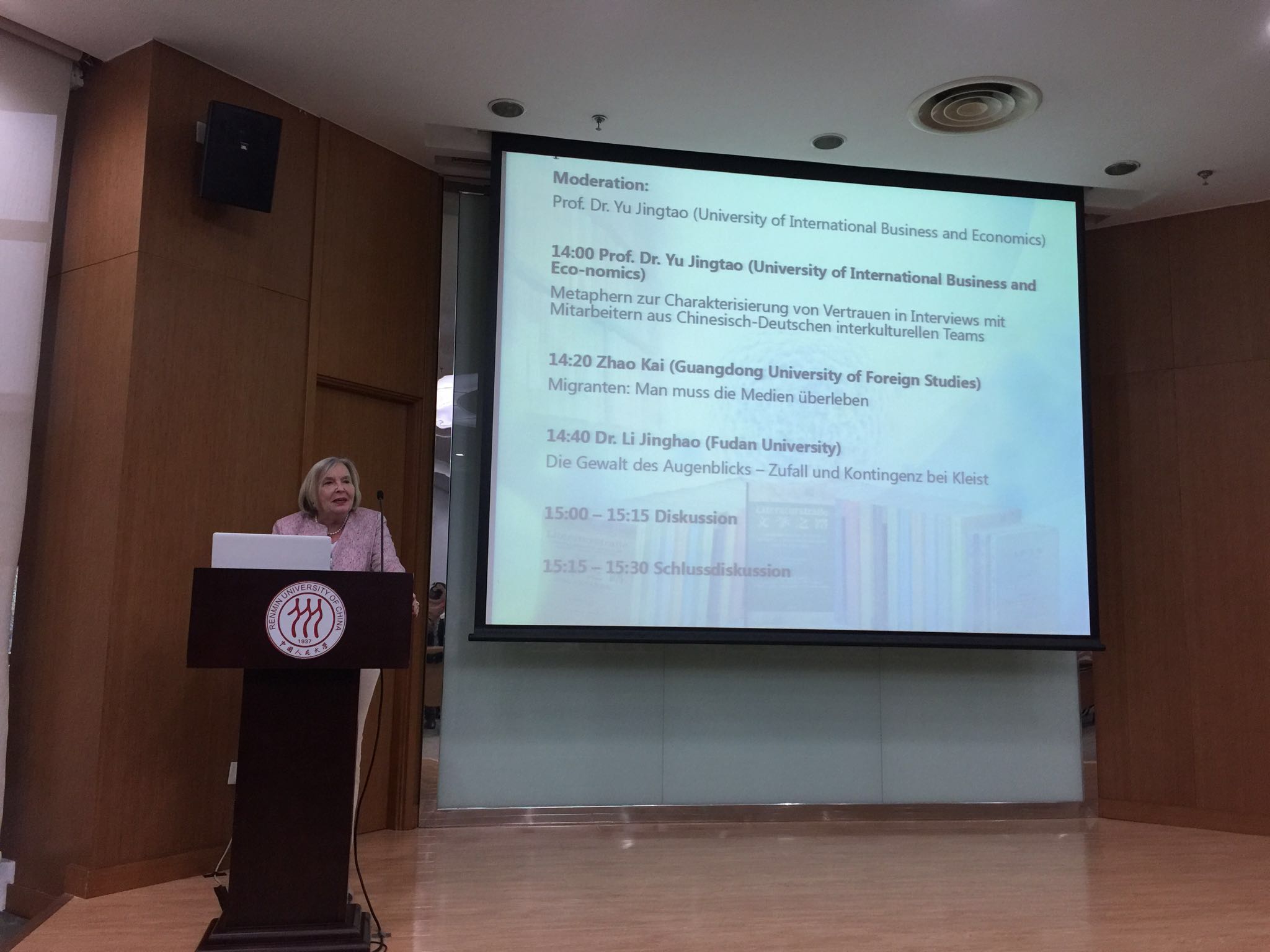

开幕式后德国莱比锡大学的伊尔萨·纳格尔施密特(Ilse

Nagelschmidt)教授和北京大学德语系的胡蔚副教授就传记和自传文体的创作特点宣读了精彩的大会学术报告,报告会由中国人民大学外国语学院德语系任国强教授主持。

(德国莱比锡大学伊尔萨·纳格尔施密特(Ilse Nagelschmidt)教授致闭幕词)

(德语系任国强教授主持大会学术报告会)

10月13日下午和14日,来自国内外高校的日耳曼学者就德语国家文学、语言和媒体中如何使用传记语体这一特殊文体现象和其他日耳曼学研究课题宣读分组学术论文并进行热烈的学术讨论。14日下午的闭幕式由《文学之路》主编之一、复旦大学魏育青教授主持,《文学之路》编委会成员、德国莱比锡大学伊尔萨·纳格尔施密特教授和《文学之路》责任主编、四川外国语大学的冯亚琳教授致闭幕词,她们都充分肯定此次会议的丰硕学术成果,赞扬年轻学者在科研上的飞跃式进步,感谢人大为国内外日耳曼学者提供了一次进行高水平学术交流的重要机会。

10月14日晚上,赞助此次研讨会的北京德国文化中心·歌德学院(中国)在位于798艺术区的文化中心为与会者举办招待会。歌德学院中国分院院长柯理博士致欢迎词,德意志学术交流中心驻北京办事处主任哈娜罗尔·博斯曼博士也出席了开幕式。

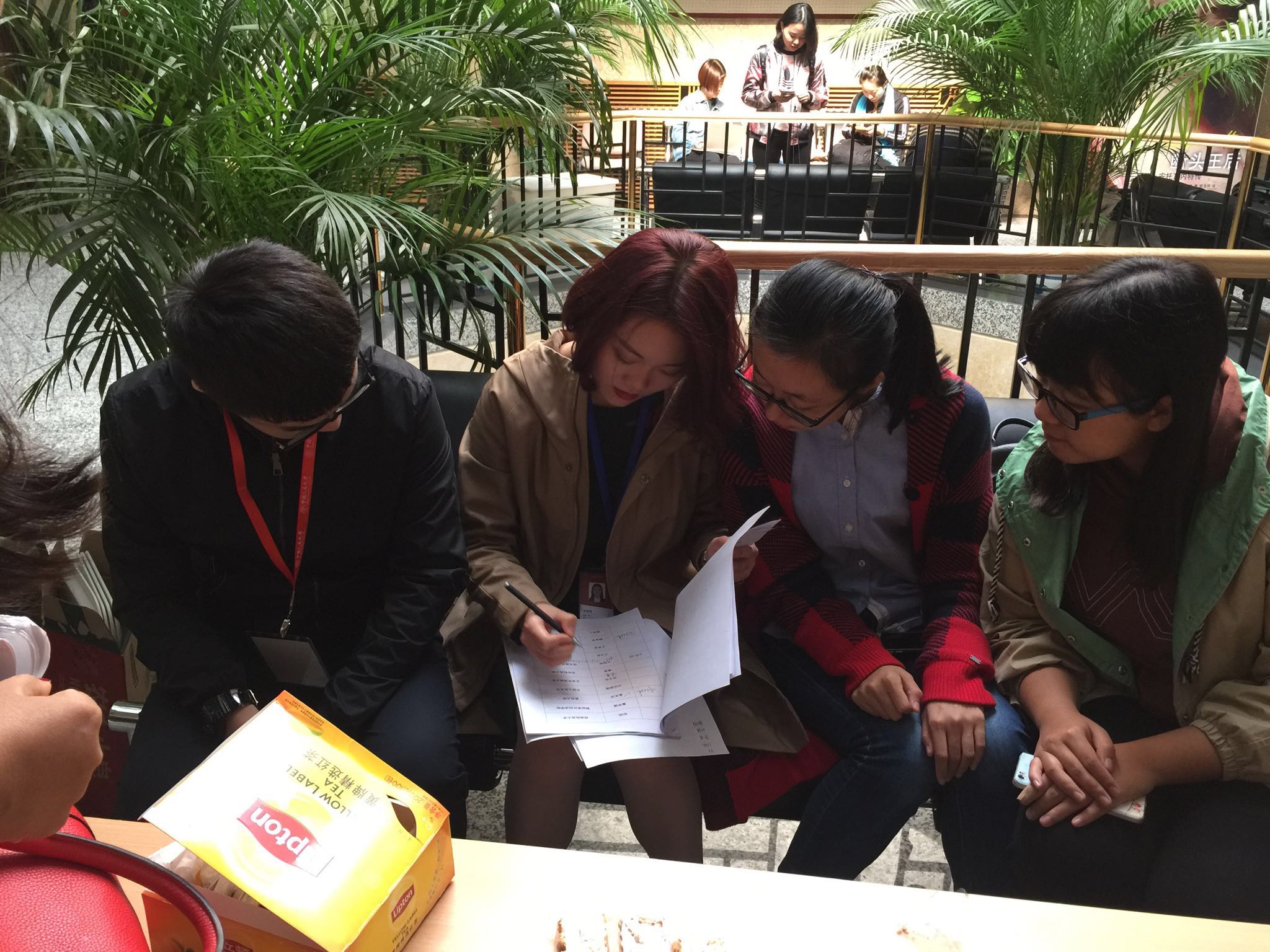

人大外国语学院领导的鼎力支持和德语系全体老师的辛勤付出为此次大会的圆满召开提供了坚实的保障。由德语系本科生和研究生组成的志愿者团队高效、周到的服务受到了全体与会者的一致好评。张晏、李欣、刘丽老师和研一的王瑜琦、李晓琳、李绍怡和方鑫同学更是在会议漫长的筹备阶段和整个会议期间任劳任怨,废寝忘食地忙碌着。德语系副主任张晏老师开幕式上出色完成艰巨的口译任务,给与会者留下深刻印象。

(会议期间研一李晓琳同学在给志愿者布置工作)

或许是天意使然,中国人民大学德语专业本科和中德语言文学文化研究刊物《文学之路》在本世纪初相继诞生。2004年,人大承办了第一届《文学之路》国际学术研讨会;2005年,纪念德国文豪席勒逝世200周年的第二届《文学之路》国际学术研讨会又在人大举行。七年后,人大德语系与人民文学出版社合作,举办了斯台芬·茨威格国际学术研讨会,历次会议都得到了各界的广泛支持,也产生了很大影响。此次在人大举办的《文学之路》国际研讨会势必会继续加强人大德语系和德国研究中心与国内外相关学者之间的学术交流,提升人大德语系在国内和国际日耳曼学研究方面的学术地位。2017年《文学之路》国际学术研讨会重返中国人民大学,也展示了中国人民大学的最新学术风采,提升了中国人民大学在国内外高校的知名度。今年正值人大建校80周年,这也令本次《文学之路》国际学术研讨会的举办具有更为深远的意义。

附录:《文学之路》及《文学之路》国际学术研讨会简介

中国日耳曼学研究的第一份德语学术刊物《文学之路》——中德语言文学文化研究年刊于2000年问世,创始人为北京大学德语系教授、博士生导师、德国图宾根大学名誉博士、中国德语教学研究会原副会长、国际日耳曼协会理事张玉书,至今已出版18卷并于2017年改为半年刊,现在的主编是冯亚琳(四川外国语大学教授、博士生导师、中外文化比较研究中心主任)、朱建华(同济大学教授、博士生导师、教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任委员、德语组组长、同济大学中德国际日耳曼学研究中心主任、国际日耳曼学会名誉主席)、魏育青(复旦大学外文学院德文系教授、博士生导师、系主任)、Gertrud M. Rösch(海德堡大学教授)和Jörg Robert(图宾根大学教授),均为中国和德国日耳曼学界知名的学者教授。《文学之路》还拥有由具有国际一流水平的学者组成的学术委员会及出色的编辑部成员。在《文学之路》上发表学术文章的中国作者遍及中国各高等院校德语系科,他们当中既有德高望众的资深教授,也有年富力强的中青年学术骨干,还有前途无量的科研新秀。刊物研究题目丰富多彩,从德国古典文学到当代文学、从小说、戏剧到文学作品的电影改编,从跨文化研究到翻译理论与实践的探讨、从纯语言学问题到中德语言之比较。《文学之路》业已成为国际国内公认的惟一体现中国日耳曼学研究最高水平的德语学术刊物,展示中国日耳曼学研究的广度和深度,显示中国日耳曼学的长足发展,受到德国和包括美国、日本、韩国在内的其他国家日耳曼学者及高等学院和研究机构的好评,在德语国家和其他国家的日耳曼学界产生巨大影响。

《文学之路》国际学术研讨会迄今为止已先后在德国魏玛、图宾根、瑞士伯尔尼和奥地利维也纳以及中国的中国人民大学、同济大学、上海外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、华中科技大学等地举办过14次会议,会议主题丰富多样,在国际日耳曼学研究的基础上充分体现中国视角,促进了无数的学术交流与思想碰撞。历次会议的高水平论文均收录在《文学之路》上,在国内及德语国家和其他国家的日耳曼学界得到充分肯定。

撰稿人: 外国语学院德语系张意